Interview

フランク・ロイド・ライトの帝国ホテルを読み解く

竣工 1923

かつてフランク・ロイド・ライトが来日し、その才気を発揮して設計した「帝国ホテル 旧本館(ライト館)」。ライトらしい意匠が際立つ、その渾身の力作を、ホテル建築として読み解いていく。連載「旅のバスルーム」が第100回を迎えるのを機に、ホテルの目利きである浦一也さんに話を聞いた。

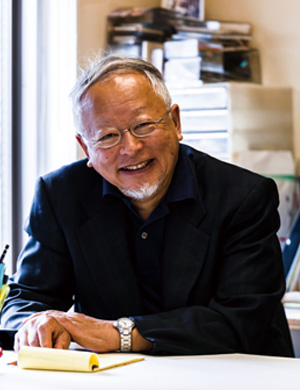

浦 一也

聞き手・まとめ/伏見 唯

写真/村井 修(帝国ホテル)、山内紀人(インタビュー風景)

-

[特集]フランク・ロイド・ライトの 帝国ホテルを読み解く

1968年に「帝国ホテル 旧本館(ライト館)」が取り壊される前に、建築家・明石信道氏らによって実測調査したうえで描かれた図面(東西の長手断面図)。

(提供/早稲田大学図書館特別資料室)

浦さんと帝国ホテルとの出会い

今号では、かつて建築家が設計したホテルや旅館を特集していきますが、「建築家のホテル」といえば、日本では多くの人が、フランク・ロイド・ライトの「帝国ホテル 旧本館(ライト館)」(1923)を思い浮かべるのではないかと思います。

連載「旅のバスルーム」が第100回を迎えるにあたり、ホテルの目利きである浦さんに、ライト館についてのお話をうかがいます。当時のライト館を、実際にご覧になられたのでしょうか。

浦 一也小学2年生くらいのときに、父に連れられて行ったことがあります。確か、誰か人に会うためだったようで、泊まったわけではありません。ですから、客室には一度も入ったことはないのですが、おぼろげながら、ロビーの不思議な意匠の記憶はあります。あのマヤ遺跡のような意匠。なんだか薄暗いロビーだな、とも感じました(笑)。小学生の頃の記憶はあまりないのですが、ライト館のロビーのことは、ちょっとだけ覚えています。

小学生の頃から、ホテルを見る機会があったのですね。

浦私の祖父は、北海道の登別グランドホテルの支配人(浦源次郎)でしたから、子どもの頃からホテルが身近なものだったのです。ただ当時は、まさか自分がホテルの設計を仕事にしていくとは、思いもしませんでした(笑)。

どういったきっかけで、ホテルを専門にされたのでしょうか。

浦大学を卒業して、日建設計に入社して1年くらいたったとき、上司の林昌二さんに「何をやっていくのか」と問われたのです。「私は何屋です」というように、得意とする看板をもつようにすすめられたのですが、それに対して、「ホテル屋になろうかと思います」と答えました。どうしてホテルだったのかは、はっきりとはわかりませんが、やはり祖父のこともあって、ホテルが身近だったのだと思います。当時、日建設計はあまりホテルを設計していなかったということもあり、林さんも、おもしろいと言ってくれました。

ホテルを選んだきっかけのひとつとして、帝国ホテルの記憶もありますか。

浦頭の中に少しはあったかもしれません。ただ、ライト館のような建築をつくろうとは思っていませんでした。世の中、そういう時代ではなく、東京オリンピックの後に、どんどん新しいホテルができていき、古いホテルが壊されていくのを見てきました。ライト館も、私が大学に入った翌年、67年に閉鎖されました。東京藝術大学では「帝国ホテルを守る会」の活動が盛んで、その末端の学生として、ビラ配りを手伝わされました。

かつてホテルは迎賓館のような存在だった

その後の新しいホテルは、ライト館とは異なるものだったのですね。

浦はい。今の流れにつながりますが、とてもプラグマティックなホテルが建てられていきます。昔のホテルは、今とはまったく異なるものなんです。ですから、動線の長さや設備の性能などから、ライト館を現代のホテルとして評価するのは酷な話なんですよ。

ライトが帝国ホテルの設計を依頼された頃は、ホテルは外国人のための施設だったのです。1910年代に外国人の観光客が増大し、国策として外国人が泊まれるところをつくる必要がありました。日本のホテルの歴史は、外国人の宿泊施設をつくるという国策から始まったといえ、当時、日本人の宿泊客は、とても少なかったと思います。

そうした外国人に対する迎賓館のような役割は、ロビーなどのパブリック・スペースに現れています。

浦ええ、このライト館は、ロビー、大食堂、オーディトリウム、饗宴場などのパブリックの意匠にすごく力が入っています。階段で徐々に上っていく構成も、壮大なものです。宿泊だけでなく、交流の場という役割が求められたのでしょうね。外国と日本の接点のような場所だったと思います。隣が、あの「鹿鳴館」(設計:ジョサイア・コンドル/1883)ですから、ライト館も食事をするということに重きを置いて、中央の大きな食堂は、まさに国の迎賓館のように使われていたのだろうと想像します。

ロビーや大食堂などのパブリックの意匠について、どう思われますか。

浦造形物として見ると、やはりすごいと感じますよね。こういったマヤ遺跡のスタイルは、それまではほとんどありませんでしたし、ライトも苦労しただろうと思います。日本に来て大谷石に出会い、工作が楽で、しかも職人も揃っている素材があることを知る。これによっていろいろなことが実現できる、ということで発想がどんどんふくらんでいったのでしょうね。

ただ、小学生のときに見た記憶では、この大谷石はボロボロになっていました。大谷石を四角い切石として積んでいく文化は、日本には昔からありましたが、こういった工芸的な表現に使われた経験が少なかったので、表面の耐久性は試行錯誤の部分もあったのだと思います。

大きなホテルの割に、フロントが小さいです。

浦今のホテルでは、エントランスの正面に、まずは大きなフロントがあることが多く、ぜんぜん違いますよね。ただ、アメリカ発祥のヒルトン系とは違って、ヨーロッパのホテルだと、こういう小さなフロントもあります。古い建物を転用するので、フロントから計画したわけではないことが、理由のひとつですが、もうひとつは、プライバシーや防犯面もあります。フロントは、お金を出し入れするところですから、後ろを人が通れないように、小さなスペースのほうがよいこともあります。

ライト館を見ると、こんなに大きなホテルなのに、こんなに小さなフロントでおかしいと思うかもしれませんが、きっと個人客が多かったのでしょうね。今みたいに、団体客やツアー客がずらっと並ぶようなフロントではなかったのだと思います。

-

基本階の大食堂

「帝国ホテル 旧本館(ライト館)」が取り壊される前に、写真家・村井修氏が記録として撮影した写真。

エントランスから入ると、ロビーの奥に吹抜けの大きな食堂が広がっている。

すべての客室のデザインを変えた

客室を見ていきたいと思います。取り壊し前に建築家の明石信道さんが実測した図面と、写真家の村井修さんが撮影した写真があります。南北の両翼に客室がまとまっていますね。

浦実測図を数えると、おそらく228ベイあります。客室数が何室だったかはわかりませんが、隣室同士をつなげるコネクティング・ドアがありますから、1部屋を2ベイ以上としてスイートにしたりしていたのだと思います。これは、帝国ホテルの営業方針だったのでしょうね。

コネクティング・ルームは、こんなに昔からあったのですか。

浦こういった同じような部屋がたくさん並んでいるときに、たとえば2室をつなげて、片方をベッドルームにして、もう片方をリビングにする、というものですね。昔は主人と従者が泊まる部屋を分けたりとか、たくさんの家族が泊まるときなどに使われていました。昔からありますよ。ただ、最近では寝室からすぐにドアが見えるのを嫌うので、コネクティング・ドアでつなげたスイートは減ってきています。

両翼に客室が並ぶ配置はいかがでしょうか。

浦ライトがシカゴ博覧会で見た日本の「鳳凰殿」(平等院鳳凰堂をモデルにした建築/1893)との関連も指摘されていますが、客室棟は3層2ウイングで、中廊下の両脇に客室を配置しています。廊下を挟んで、対面する客室のドアと向かい合っていますが、プライバシーの観点で、今ではこれはできるだけ避けるように、とホテルの計画原論では指摘されています(笑)。

それと、廊下がすごく長いですね。130mくらいあります。エレベータをどれくらい使ったのかはわかりませんが、エレベータから最長で80mは歩きます。客室の多くが廊下方向に長い「横型」なので、十分な採光と眺望が得られるのですが、その分、廊下が長くなる構成です。現在のプラグマティックなホテルのあり方とは異なるものです。ホテルの設計のあり方が、まだまだ試行錯誤だった時代です。

なるほど、現代では避けている配置なのですね。

浦よい側面もあります。『現代建築の巨匠 −−−−20世紀の空間を創造した人々』(ペーター・ブレイク著、彰国社)によると、ライトはすべての客室のデザインを変えたのだそうです。カーペットや壁紙のような内装だけ変えたのか、レイアウトを変えたのかは、よくわかりませんが、確かに平面図を見ても、いろいろなタイプがあり、少しずつ違うことがわかります。これは魅力的で、特筆に値すべきことです。

今でもホテルの設計依頼を受けた建築家なら、ライトのように全室変えたいと思うかもしれませんが、プラグマティックな考え方からすると、「縦型」の部屋をざっと並べるのが、今のホテルの普通のつくり方なんです。

-

客室(ツイン)

「帝国ホテル 旧本館(ライト館)」が取り壊される前に、写真家・村井修氏が記録として撮影した写真。

取り壊し前の帝国ホテルを実測した明石信道氏は「客室は質素でほの暗く、瞑想に適する部屋を思わせた」と記している。

小さな客室と大きな寸法

客室の内部はいかがでしょうか。

浦客室のデザインは、かなり簡素ですね。パブリックの豊かな装飾とは対照的です。おそらくオリジナルには、ライトがデザインした家具があったのだと思います。それと実測図の客室は、幅約6.9m、奥行き約4.2mの29㎡弱ですから、ずいぶんと小ぶりにできています。フランスやドイツのホテルでは、大きな館のような客室が多いのですが、これは小さい。外国人の宿泊者に「日本滞在」を感じさせるために、客室をやや簡素にして小ぶりにつくるなどの配慮があったのかもしれません。

テラスに出るところのガラス窓の高さが5フィート(約1524㎜)しかなかったそうです。メインの出入口は別にあったからよかったのでしょうが、意図的に寸法を抑えているところがあったようなんです。

頭をぶつけてしまいそうです(笑)。ライトは、やはりフィートで計画をしていたのですね。

浦実測図を見ると、客室のユニット・ライン(おもに室内にかかわるモデュール)は4フィート(約1219㎜)です。ライトが考える4フィートは、ヒューマンスケールや施工に最適な寸法だったのでしょうね。そして、その5倍の20フィートを太く描き(シック・ライン)、全体の規則にしていたようです。日本のモデュールの3尺(約910㎜)より大きいのですが、いろいろと使い勝手がよかったと思います。

どういった利点のあるモデュールなのでしょうか。

浦ドアなどが、少しゆったりと設計できます。4フィートあれば、ドアとその脇に袖壁などがあっても余裕があります。また、5倍すれば、建物全体のモデュールになるうえ、半分の2フィートにするなど、細部の設計でも割り切りやすい寸法ですから。

比較的、水まわりのスペースは広いですよね。

浦海外から機器を輸入したのだと思いますが、バスタブや洗面器などは大きいですね。バスタブは内寸で1500㎜くらいありますから、当時としてはかなり大きいです。日本人の平均身長は、今より10㎝くらい低いので、なおさらです。ワードローブも大きめですし、外国人の利用しかなかったことを思わせます。ちなみにバスルームのドアが、内外の両方に開くスイングドアになっています。ドアの横にもガラスのようなものがありますし、中が見えるということですから、これがオリジナルだとするとたいへん特徴的なのですが、理由はちょっとわかりません。

そのほか、寸法で気になるところはありますか。

浦客室(ツイン)の写真を見ていただくとわかるのですが、ドアノブの位置がすごく高いんですよ。1300㎜以上あると思います。今は、1000㎜や1050㎜くらいが標準ですから、これも外国人のための寸法だと思います。ほかの古いホテルでもドアノブの位置が高い傾向がありました。ライトは、つま先立ちの人間の姿をすごく美しいと感じていたそうですが、どうでしょうか。子どもだと、手が届きませんね(笑)。

日本人を意識して小ぶりにつくったと思えるのですが、やはり人が触れるところの寸法は大きくつくられています。日本でつくりながらも、外国人が利用する、ということが、寸法にも現れているのかもしれません。

家具をレイアウトしやすい平面

オリジナルのときは、どのようなレイアウトだったのでしょうね。

浦オリジナルを予想したレイアウトを2案のスケッチで考えてみました。村井さんの写真だとB案になっているのですが、A案の配置もあり得たと思います。正方形に近い客室ですから、どちらのレイアウトも可能ですし、スペース配分や動線などに過不足がないです。プランニングしやすい構成だと思います。

ひとつ気になったのは、ドアの開き勝手です。明石さんの実測図だと、ドアが廊下から見て右勝手になっているのですが、そうするとドアを開けてすぐにベッドが視界に入ります。もしかしたら後に改修された結果なのかもしれず、私はもともとは左勝手だったのではないかと思います。おそらくオリジナルから改修は何度かされていて、床もカーペットではなく、最初は縁甲板だったのではないかという気がしています。

家具は造り付けも多いです。

浦そうですね。ライトはフリースタンディングの家具もたくさんつくって、パブリック・スペースを彩っていましたが、客室は造り付けが多いです。そのほうがデザインの統一がとれるということもあると思いますし、もしかしたら安かったのかもしれません。

帝国ホテルの設計をライトに頼んだ林愛作を支配人として、ライトの弟子の遠藤新が、関西に甲子園ホテルを設計しましたが、ライトは遠藤に対して家具が多すぎる、と手紙で指摘したのだそうです。

浦もともと日本の家には、造り付けも含めて、家具がほとんどありませんでした。せいぜい、ちゃぶ台を出してきて座布団を並べるくらいです。世界的に見ても、家具を部屋の中央に置く民族と、壁に押しつける民族がいますし、日本のように家具のない民族もいる。家具のとらえ方は、民族によって異なります。だから、日本人は今でも、家具の置き方があまりうまくはないと思います。慣れていないということと、どこか家具がないほうがよい、という考えがあるのだと思うんです。

あえて、日本的なところをなくす

遠藤の甲子園ホテルは、外観はとてもライトの建築に似ていますが、客室には和室を設けて、日本的なところがあります。

浦帝国ホテルは、やはりライトの世界でつくられていますが、甲子園ホテルでは林さんと遠藤さんが、「和洋折衷」を目指して、日本の理想のホテルをつくろうとしたのでしょう。遠藤さんのスケッチを見ると、洋室より和室の床を20~30㎝くらい上げて、床座と椅子座の視点の高さを揃えようとしています。

ライトは畳を入れませんでしたが、遠藤さんたちは入れている。これはたいへん大きなことだったと思います。今の「和洋折衷」のホテルの原型をつくったようなものです。それがよいかどうかは別として、ホテルなので洋室だが、旅館のように畳もあるということで、当時、すごく好評だったそうです。

今では、住宅も含めて、洋室の隣に和室があるというのは、一般的な光景です。

浦私は、今でも「和洋折衷」は必ずしもうまくいっていないと思っています。遠藤さんが床の高さを変えて苦労したように、和と洋では寸法の体系がまったく異なるものなのと、洋室には家具がたくさんあるのに、和室には家具がない、というアンバランスが生まれます。畳がほしいという要望があるのはわかりますが、建築家やデザイナーは苦労するものなんです。だから、たとえば洋室と和室は、まったく別室につくるということでもよかったのではないでしょうか。和洋をどうするか、古い課題のような気がしますが、今でも考えるべき永遠の課題だと思います。

ライトは、なぜ和室をつくらなかったのでしょうか。ライトが設計した芦屋の「旧山邑家住宅」(1924)には、和室がありますよね。

浦ライトは日本が大好きでした。もともと浮世絵好きでしたし、日本に長く滞在するなかで畳の生活についても考えをめぐらせたことだろうと思います。だから当然、帝国ホテルに日本的な要素を入れることも考えたはずなんです。でも、それはまったくない。障子や畳もありませんし、庭との関係も日本らしくないですし、意匠はマヤ遺跡風です。

私は思うのですが、おそらくライトは日本で設計しながらも、自分が国際的なホテルを要求されているということがよくわかっていたのではないでしょうか。一方でライトがアメリカで設計したプレイリースタイル(水平性を強調したライトの建築様式)の建築を見ると、むしろ日本的な印象を受けます。林さんがライトにどのような依頼をしたのかはわかりませんが、少なくともライト自身は、日本的な印象を意図的に避けたように感じます。自分の役割を自覚していたんです。

その結果、このマヤ遺跡の意匠のパブリック・スペースは、国際的なホテルや外国の象徴として、日本人の記憶に残りました。あれだけの日本好きが、日本で日本的なものを封印したということを、振り返るべきだと思います。ライトは、しっかりと時代に応えていたんです。

ライトのホテル建築から、今学ぶべきことはありますか。

浦現在のホテルの多くは、アメリカ発祥のヒルトン系ホテルの影響が強く、同じ客室を「縦型」でずらっと並べるような、実利的、功利的な方向になってきています。ただ、そういう効率重視の考えはオーナーにとってはよくても、泊まる人にとっては関係のないことです。

そのためライトの建築を見ると、オーナー側やつくり手側の思想ではなくて、もう一度、使い手側の思想で計画をしていきたいと考えさせられます。時代や使い手に合わせて意匠を選択するとか、いろいろなタイプの部屋を用意するとか。

タブレット端末を導入したりするなど、技術も進化していくなかで、ホテルは、これからどんどん変わっていくと、私は予想しています。そのときに、かつてのオーダーメイドのようなつくり方を原点として見直すのは、重要なことではないかと思っています。

-

浦 一也

Ura Kazuya

うら・かずや/1947年北海道生まれ。70年東京藝術大学美術学部工芸科卒業。72年同大学大学院修士課程修了。同年日建設計入社。おもにホテルの設計を担当。99~2012年日建スペースデザイン代表取締役。現在、浦一也デザイン研究室主宰。著書に『旅はゲストルーム』(東京書籍・光文社)、『測って描く旅』(彰国社)、『旅はゲストルームⅡ』(光文社)がある。1994年から『TOTO通信』にて「旅のバスルーム」を連載。

おもな作品=「ロテル・ド・ロテル」(88)、「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」(91)、「京都迎賓館」(2005)。

-

Frank Lloyd Wright

1867年アメリカ合衆国ウィスコンシン州生まれ。シカゴのルイス・サリヴァンのもとで働き、93年に独立。住宅を中心に設計をつづけ、屋根や連窓などによって水平性を強調した「プレイリースタイル(草原様式)」と呼ばれる作風で知られるようになる。自然と融和する建築として「有機的建築」を提唱し、実践した。1916年帝国ホテルの支配人・林愛作から、帝国ホテルの設計を依頼される。日本人建築家の弟子に、遠藤新、土浦亀城、田上義也などがいる。

おもな作品=「ロビー邸」(1906)、「落水荘」(36)、「グッゲンハイム美術館」(59)。

写真提供/PPS通信社