Interview

仕切りながらも、つなげている

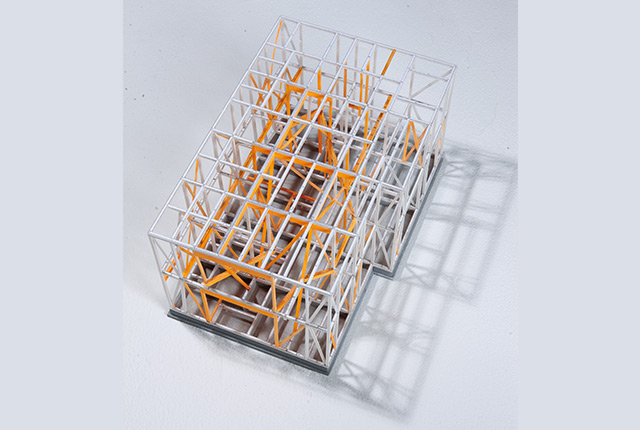

間仕切りは、空間を隔てるもの。見える、見えない、という関係をコントロールするだけの単純な存在とも思えるが、河内一泰さんが設計した「アパートメント・ハウス」や、藤井由理さんが設計した「H邸」の複雑な間仕切りを見ると、どうやらそこには、もっといろいろな思考があるようだ。おふたりに話を聞いた。

「アパートメント・ハウス」設計者

河内一泰

「H邸」設計者

藤井由理

聞き手・まとめ/伏見唯

撮影/山内秀鬼(特記を除く)

-

[特集]つなぐ思考 間仕切りのテクニック

「アパートメント・ハウス」設計者 河内一泰

「H邸」設計者 藤井由理

間仕切りは、場所と意味を生む

今日は、住宅の「間仕切り」について考えたいと思います。おそらく時代を問わずに考えられてきた、普遍的な話題だと思いますが、今の建築家がどのように考えて間仕切りを設計しているのかをうかがいます。最初は原理的なところから話を始めたいのですが、そもそも住宅の間仕切りの役割はなんでしょうか。

河内一泰やはり見えない場所をつくることが、間仕切りの重要な役割ですよね。あたりまえのことかもしれませんが、人は家族と同じ場所にいたいときもありますが、誰からも見られない場所でひとりで過ごしたいときもあります。僕には7歳の子どもがいますが、子どもを見ていると、親の目の届かないところで遊ぶのが、本当に好きですよ。僕自身もみんなと過ごしたいときと、ひとりになりたいときがあります。だから、間仕切りを設けない広々としたワンルームの空間もよくありますが、基本的には住宅の空間は仕切られるものだと思っています。

藤井由理そうですね、同感です。また私は、一般的に間仕切りは空間にある種の「意味」を与える存在だとも思っています。今まで何もなかったところに間仕切りを入れることによって、あちら側とこちら側とで違いが生まれ、異なる「意味」が生まれます。その「意味」は、部屋の機能や主従関係だったりとさまざまですが、間仕切りが空間のなかに差異をつくるきっかけになるのだと思います。

「間仕切り」といっても、壁だけではなく、建具などの開閉できるもの、屏風などの仮設的なものなど、いろいろとありますね。

河内僕は「間仕切り」と聞くと、軽いものをイメージします。軽くて可動するパーティションのようなものです。オープンなワンルームをパーティションで仕切る住宅や、家族構成の変化に合わせて可動する間仕切りをしつらえている住宅は多いですよね。ただ、じつは僕は、自分の設計においては可動間仕切りはなるべく使わないようにしています。

確かに「アパートメント・ハウス」でも、各部屋の開き戸はありますが、可動の間仕切りといえるものはありませんね。

河内動かない壁で、固有の空間をつくりたいからです。動かない壁があるから、そこに絵を飾ったり、本棚を置いたりして、空間を性格付けしていくことができると思うのです。また、建築は動かなくて、硬くて、重いものだという前提で考えていかないと、建築の形を考える意味が薄れていってしまう気もするんです。だから可動をよしとせず、できるだけ固定されているもので空間をつくるようにしています。今まで設計してきた住宅は、ほとんどそういう考えでつくっています。

藤井さんはいかがでしょうか。「H邸」では、建具を使って空間の開閉をコントロールしていますね。

藤井ええ。私は引き戸や回転式の扉などを仕込んだりしますから、壁だけでなく可動の間仕切りも使います。たとえば日本文化のなかで考えると、書院造では格上の人の居場所を一番奥に配置しますが、襖や段差などの間(ま)を仕切るしつらえによって、同じ空間のなかに地位の差を生み出しています。今では住宅内に格付けはないかもしれませんが、段差などのさまざまなしつらえによっても、空間は仕切られていくものだと考えています。

nLDKは、リセットされている

日本の住宅は、個室の数(n)+リビング(L)+ダイニング(D)+キッチン(K)で表現することが一般的には定着していますが、おふたりの住宅も含めて、建築家の住宅はnLDKで表現することが難しい場合が多い。「脱nLDK」といわれて久しいですが、nLDKについては、どう思われますか。

藤井住宅史をみてみると、昔は大きな空間を襖でゆるく仕切っていましたが、大正時代の頃でしょうか、家族のなかでも個と公をはっきりと分ける意識が芽生えてきていますよね。個の空間がだんだんと必要になっていって、nLDKなどの個室をつくる日本の住宅のプロトタイプができていく歴史がありますが、家族のあり方が多様になってくると、そのプロトタイプも見直されていきます。個人的にも、公から個の空間を分けていくときに、はたして完全に部屋として囲い込んだ住宅が、本当に住みやすいのだろうか、と思います。人と人の関係を考えると、部屋を完全に囲い込むより少しオープンなものをつくっていきましょう、という考え方が、今ではかなり浸透していますよね。

やはりnLDKとは異なる方向を目指しているということでしょうか。

藤井一般的にはよく知られている考え方なので、nLDKの使い方に合わせて、平面図には便宜上、室名を付けています。ただ、ひとつの箱の空間に間仕切りを入れて区切って、公から個の空間を隔てるというよりは、個の空間があって、それをどういうふうにつないでいくのか、ということを考えています。矛盾しているようですが、つなぐことを考えた結果として、「間仕切り」を設けているんです。なので、隔てて「意味」を生む一般的な間仕切りとは本質的に異なるものを考えています。

河内つなぐための間仕切りということですよね。「H邸」を見たときに、室名がしっかりと書かれているのに、部屋が間仕切りにまたがって配置されていたりして、壁が仕切るために使われていないところがある。逆説的な壁の使い方だと思いました。

河内さんはいかがでしょうか。

河内nLDKは浸透している考え方ですから、クライアントとの共通言語としても使いやすい言葉だと思っています。nLDKの考え方の背景にあるのは、設備や家具が場所の機能を決めているということです。たとえばベッドは大きいので、そう簡単には移動できるものではありませんから、寝室が固定化されていきます。またベタかもしれませんが、ソファとテレビのセットがあれば、そこが囲われていてもいなくても、そこはリビングでしょう。キッチンも配管などの設備があるから移動することはできない。要は、間仕切りの前に、機能を担保する大きな家具や設備が、住宅の中の場所を大きく決めていると思うのです。そうした場所があったうえで、物理的にどのように間仕切りを設けていくかは、建築の自由な裁量なのだと考えています。

僕は思うのですが、昔のnLDKの議論では、家族の関係性と建築の形を密接に考えていましたが、今の時代、建築が家族の関係性におよぼす影響は、もっと間接的なものではないかと思います。

かつては、住宅が家族をつくる、くらいの気運があったかもしれません。

河内間仕切りというのは即物的なもので、壁があれば向こう側が見えない、壁が低いと立って見通すことができる、というくらいの物理的な状況です。そのなかで、家族がどのような関係性をつくるかは、住まい手がその時々で選択するものだと思います。

藤井当時の時代背景だと、ある種のトップダウンで理想的な生活や家族の形が示され、その結果としてnLDKの形式が普及しました。ただ、今の時代に生きる私には、決まったあるべき家族のあり方に従って、住宅のモデルをつくっていきましょう、という考えはありません。それぞれの家族の状況に対して、住んでいる人が関係性や居場所を自由につくり出していけるような住宅設計をしているつもりです。その即物的なきっかけとして、間仕切りがある、ということでしょうか。

河内そうかもしれないですね。社会全体で家族の関係性は変化しています。子どもと親との関係もフラットになりつつあります。このことが、住宅建築の形式を自由に選ぶことにつながっているように思います。若い世代が新しく住宅を建てるときには、自分たちのためだけの形をつくることもできるので、いろいろな個別解ができやすいのだと思います。仕切るべきときは個室化する、つなぐべきときはワンルーム化する、という2択ではなく、その中間もあります。nLDKを否定はしませんが、すでにリセットされています。

関係性を固定しないつなぎ方

nLDKにせよ、ほかの形式にせよ、ひとつの家族像に関係性を固定しない、それぞれの家族にあった間仕切りのあり方が必要なのですね。

河内リビングやダイニングなどの個別の機能は、家具や設備が決めてしまうとすると、個々の機能に対して形を探るより、機能同士、あるいは場所同士の関係をデザインするほうが、僕はおもしろいと思います。

多くの住宅では廊下が部屋をつなぎますが、おふたりの住宅にはいわゆる廊下らしいスペースがありません。

河内僕は廊下はほとんど使いません。廊下は部屋と部屋の動線を担保するものですが、廊下をつくると回路図のように、つながり方の図式が動線によって成立してしまいます。視覚的なつながりや、空間的なつながりより、動線的な関係を部屋のあいだにつくってしまうのが廊下だと思っています。外廊下の場合は、動線は外側で担保できますが、中廊下の場合には、部屋と部屋のあいだに廊下が入るので、廊下が間仕切りになり、関係性が固定してしまいます。僕にとっては、廊下は住宅を回路図にしてしまうので、空間によるつなぎ方を考えているときは、あまり選択しません。

藤井じつは「H邸」では、廊下と呼んでいる部屋があります。河内さんが言うように、一般的には廊下は部屋に行くための機能であり、部屋と廊下とは空間のヒエラルキーとして主従の関係にあると思うのですが、ここでは部屋と廊下とを対等に設計しています。廊下という名称を付けていても、いわゆる部屋と部屋をつなぐ廊下ではなく、ほかの部屋と同様に、壁と壁のあいだに出てきた部分、というだけの場所でしかない、という考えです。

つなぐための間仕切り

たとえば日本建築には、欄間や格子などの、空間を仕切りながらもつないでいるディテールや仕掛けがありますが、おふたりはどういう工夫をされていますか。

河内間仕切り壁で完全に仕切ってしまうと、奥が見えないからあたりまえですが、隣の空間との距離感がまったくわかりません。ただもし、半分見えたりすると、隣の空間との距離がわかる。壁が手前に見えて、次の空間があって、さらに奥も見える、というレイヤーのような風景が広がります。こういうつながりは、間仕切りのないオープンなワンルームでは、むしろできません。仕切る、仕切らないということで、近い、遠い、という距離の関係性を生み出したいと思っています。また、遠くのものから、近くのものまでが、一度に目に飛び込んでくると、風景の密度が上がると思っています。

藤井「アパートメント・ハウス」の壁の小口では、あえて薄い板であるかのように見せていますが、どのような効果を期待しているのですか。

河内2次元的な新しい奥行きをつくれないかと考えました。近代的な3次元グリッドの空間が生み出す奥行きとは、別のものに挑戦したかったのです。その手段として、壁の厚みを感じない線のように見せています。壁に厚みがあると距離感がわかりやすくなりますから。ジェームズ・タレルの作品のようなことです。間仕切りがあってこそできる、距離感の操作です。タレルの空間には勝てませんが。

2次元的な風景をつくろうと思ったきっかけはありますか。

河内過去に、2次元的な風景に魅せられたことがあります。京都の円通寺には、比叡山を借景にした有名な庭園がありますよね。座敷から外を見ると、手前の柱と奥の杉の木の太さが同じように見えたり、遠くの山と近くの生け垣のラインが同じように水平に伸びていたりと、遠近感のない平面的な風景が広がっています。これは比叡山までの地面があまり見えないことと関係していると思います。人間は空間を認識するとき、地面や床面が見えないと遠近感が湧きにくいのでしょうか。なかなか円通寺のようにはつくれないのですが、あの風景に影響されています。今回の「アパートメント・ハウス」では、色も使った2次元的な風景に挑戦しています。

藤井さんは、間仕切りにどのような工夫をしていますか。

藤井ある種のあいまいさが、空間に豊かさを与えると考えています。たとえば、壁の開口がズレながら連なっていると、はっきりしない、あいまいな構成になりますよね。そのあいまいなところを頭のなかで補完しようとする、たとえば見えていないところを想像するとか、そういうことが豊かな空間につながるのではないかと思っています。なんというか、感覚的な揺さぶりがあるとよいな、と。

河内そうですね。あいまいさは、選択の自由も生むから、人のイマジネーションを広げますよね。

「セリー(系、列)」という、壁を列状に並べることもテーマにしていますね。

藤井列のように壁を連ね、単にその壁と壁のあいだが居場所となることで、機能や室などの既成概念にとらわれず、純粋に人の身体と空間とがかかわれるのではないか、と考えています。また人が動いていったときに、その壁の層のあいだを行き来することによって、人が空間をつないでいくような、人間が繰り返す行為によって、場所の関係性が決まっていくようなことをイメージしています。

そこまでしてでも、つないでいく

おふたりとも、かなり複雑な間仕切りの操作に至っていますが、そこまですることの思想的な背景はありますか。

藤井私は、人間の「分節」と「非分節」の行き来の感覚にすごく興味をもっています。私にとって「分節」と「非分節」とは、人間が何かに意味をつくるか、つくらないか、ということです。ややこしいのですが、たとえばパウル・クレーの絵画のようなこと。クレーは自分の造形原理の研究のなかで、あるスタディをしています。それはひとつの紙にいくつかの点を置いていき、点が増えていくと、どこかの段階で点が固まった形に見えてきて、たとえば十字のクロスとか、T字の形が出てくるようになる、というものです。単なる点の集合体のときは、意味がない、「分節」できる形ですが、点がひとつの形を成して、意味をもつようになると、それは「非分節」の形となる。点の集合ではなく、T字になる。このスタディは、彼の抽象絵画でも実践されていて、たくさんの線や色があるような絵なのですが、見る人が見ると、何かの形に見えたりするんです。それは「分節」と「非分節」の行き来のあるものだと思っていて、すごく楽しいと感じるんです。絵の鑑賞者が、絵に参加できるきっかけになっている。建築空間も、そういう人間の身体や感覚が参加できるようなものを目指しています。

河内近代以降、空間が分割されて仕切られてきた時代が続いてきましたよね。ル・コルビュジエのドミノに始まり、積層された床が都市をつくるようになりました。仕切りながら、複製されていった。その床に穴をあけ、仕切りを崩していこうとする考え方は、レム・コールハースの「フランス国立図書館」のコンペ案(1989)や、ジャン・ヌーヴェルの「ギャラリー・ラファイエット」(96)、伊東豊雄さんの「せんだいメディアテーク」(2000)などの大きな建築では実践されてきました。ただ、住宅ではまだまだ。住宅は床だけではなく壁もあり、より高密度なグリッド(仕切り)があります。そこに穴をあけ、仕切りを崩していく時代だと思っています。日本の人口は、とっくに減少期に入っているんです。人口が順調に増えていた時期は、たくさんの人のために空間を分割していく必要がありました。その理由が、今はなくなっているのですから、その分割された空間を、今度はつないでいかないと。

-

河内一泰

Kochi Kazuyasu

1973年千葉県生まれ。98年東京藝術大学建築学科卒業。2000年同大学大学院修士課程修了。00〜03年難波和彦+界工作舎。03年河内建築設計事務所設立。現在、芝浦工業大学、日本大学、東海大学、東京藝術大学非常勤講師。おもな作品=「書家のアトリエ」(04)、「庭の家」(09)、「アミダハウス」(13)。

-

藤井由理

Fujii Yuri

1970年東京都生まれ。94年津田塾大学数学科卒業。97年早稲田大学理工学部建築学科卒業。99年同大学大学院修士課程修了。2000〜01年スタジオナスカ。01~04年スタジオ・ダニエル・リベスキンド。04年~藤井建築研究室。現在、早稲田大学理工学術院建築学科准教授。おもな作品=「第5回ヒロシマ賞受賞記念 ダニエル・リベスキンド展」(02)、「ロイヤルオンタリオ博物館」(04、ともにスタジオ・ダニエル・リベスキンドでの担当)、「新宮島邸」(12)。