- 展覧会TOTOギャラリー・間

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 展覧会レポート

- 展覧会他会場

- これからの展覧会

- 過去の展覧会

- 講演会

- これからの講演会

- 公開中の講演会

- 過去の講演会

- 講演会レポート

- アクセス・利用案内・団体利用案内

- アクセス

- 利用案内

- 団体利用案内

- ミュージアムショップ

- Bookshop TOTO

建築文化活動

TOTOギャラリー・間

TOTO出版

Bookshop TOTO

展覧会レポート

建築的な、あまりに建築的な

レポーター=保坂健二朗

地下鉄の駅の階段を上りきりギャラリーのある方向へ体を向けると、「それ」が目に入り、「あれが長谷川さんが言っていた鐘楼か」と思った。確かに上方の開口部には、鐘が見えた。

地下鉄の駅の階段を上りきりギャラリーのある方向へ体を向けると、「それ」が目に入り、「あれが長谷川さんが言っていた鐘楼か」と思った。確かに上方の開口部には、鐘が見えた。

© Nacása & Partners Inc.

長谷川豪の初個展が開催されていたギャラリーは乃木坂駅近くのビルの3~4階に入っている。そのビルの道路に面した側は8階分なのだけれど、奥には2階分のヴォリュームが控えている。だから横から見ると「L」が左右反転した形になる。そして2階分のヴォリュームの屋上は「中庭」と呼ばれるスペースになっていて、ギャラリーの3階と4階とをつなぐ外階段が設置されているのだが、展示スペースとなることも結構ある。今回、長谷川もそこに建物をつくった。鐘楼と予め知っていれば鐘に気づくかもしれないが、遠めに見ただけでは、小さな木製の、バラックと呼ぶにはきれいすぎる建造物に、あるいは大きなビルの小さくはない模型にも見えるだろう……そんなことを思っているうちに、ようやく気づいた。かつて駅からTOTOギャラリー・間に向かうときに、あの中庭が見えることはなかったことにだ。

© Nacása & Partners Inc.

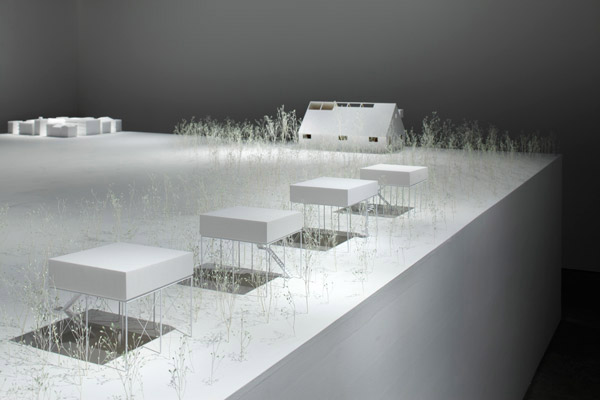

ここで今回の展覧会の概要をざっと記しておこう。3階では、「五反田の住宅」の模型、「桜台の住宅」の平面図、「日本デザインセンター」の模型、鐘楼を設計するプロセスを紹介するリーフレットが、ひとつの大きな展示台に載せられている。中庭には先述の鐘楼。正午と15時と17時に、5秒おきに5回、鐘が鳴らされる。4階でも、これまたひとつの大きな展示台の上にいくつもの模型が置かれている。入って時計回りに順に記すと、「経堂の住宅」の模型(これにはディテールの図面が付く)、「駒沢の住宅」の模型、「浅草の住宅」の模型、「森のなかの住宅」の模型、「森のピロティ」の模型、「練馬のアパートメント」の模型、「狛江の住宅」の模型だ。

© Nacása & Partners Inc.

ひとつの展示台に複数の模型が載っているから、最初はそこに街のようなものを構成するような意思があるのかとも見える。だがスケールがばらばらであることに気づくと、その印象の修整を迫られる。たとえば3階では、「五反田の住宅」の模型が1:10であるのに対して「日本デザインセンター」の模型は1:50となっている。つまり、連続性があるようでいて、ない。共通項があるとすれば、それらはすべて長谷川豪の建築を示しているという、身も蓋もない事実だけである。

© Nacása & Partners Inc.

しかしこの事実こそが重要なのである。展示台が、その事実を文字通り支えているからだ。それは単なる展示台ではない。3階のそれは「桜台の住宅」の建物中央のテーブルの、4階のそれは「狛江の住宅」の高さ1mに満たないヴォリューム部分の、1:1の模型でもあるのである。つまりこの空間の中に、意味のないものはない。といって、意味ばかりを見せようとするのでもない。心にくい演出である。

© Nacása & Partners Inc.

模型は、スケールだけでなくて、つくり方も違っている。たとえば4階では、「浅草の住宅」は敷地模型、「練馬のアパートメント」は各住戸を独立させた模型(パズルみたいだ)、「駒沢の住宅」は構造模型、「森のピロティ」は高さと階段の違う四つの模型というように。これまた、連続性があるようでいて、ない。むしろその断続というか差異の中から、長谷川にとって模型がなんであるかが浮かび上がってくる。彼は近著『考えること、建築すること、生きること』(INAX出版)の中で、自分が模型を中心にスタディをすることから論を出発させて、「実物ではなく媒体とともに思考することに『具体的な抽象化』」こそ、建築的思考の大きな特徴なのではないか」(20頁)と述べている。この部分だけ抜き出すと、(ある世代以降の建築家たちは、と限定をつけるべきなのかもしれないが)なにを今更わかりきったことを、と思う向きもあるだろう。けれど、その当たり前の事実を当たり前と思うのではなく、そこに驚き、可能性を見出す長谷川の姿勢こそ、建築という長い歴史を持つ藝術/技術に立ち向かう際には重要なのだ。思いだしてほしい。ニーチェが『人間的な、あまりに人間的な』の中で、真の独創性は、古くから知られていたもの、あるいは誰の目にもふれていたけれども見逃されていたものを、新しいもののように観察する姿勢にこそ見出されると言っていたことに。

またこの「具体的な抽象化」という言葉には、模型や図面という具体物に建物を抽象化させているという意味もあれば、抽象化の過程において、問題を明確化するという意味も込められている。そうした長谷川の思想がすんなりとわかるように、本展における種類の違う模型は、それぞれのプロジェクトにおける力点を示している。

キュレーションの手法として見事だけれど、よく考えてみれば本人がすべてを統率しているのだから、自然体で臨んだ結果と考えるべきかもしれない。だが、この自然体ほど難しいこともないのだ。なぜなら彼はキュレーターではなくて建築家なのだから。自然体で臨むとなると、彼が手がけるこの展覧会は、(展覧会的というよりは)建築的になる道理となる。長谷川の著作のタイトルをもじって言うなら、模型や図面を通して「考えること」を見せるだけでは不十分で、「建築すること」「生きること」がそこで実感されなければならなくなるが、事はそう単純ではない。そうしたいかにも人間的で、倫理的で、持続的な姿勢、平凡であることを厭わない姿勢は、展覧会というフォーマットにはあまりなじまないのだから。なぜなじまないかという理由については、いささかミュゼオグラフィーの問題に属することであり、同人誌『凶区』※の創刊号に寄せる別稿で述べる予定でもあるので、ここは筆者が建築展を何回か企画した経験を持つキュレーターであることに免じて、そういうものなのだとご理解いただきたい。

ともあれ長谷川は、そうした展覧会というフォーマットの見えない制約に対して、これまた自然体で立ち向かった。多くの建築展で展示されているモノのほとんどが、会期が終わった後には廃棄されているか倉庫にしまわれるかになってしまっており、結局は刹那的なモノになってしまっている。そのような状況に対して疑問を感じていた長谷川は、自分の展覧会では、与えられた予算の一部を使ってひとつの建物をつくり、展覧会終了後にはそれを移築することに決めた(ちなみに結構高い鐘は、寄附金を募ってまかなったそうだ)。どのような建物をつくるかも、誰がクライアントかもわからない地点においての勇断である。もちろんこのとき、それを認めたギャラリーサイドの勇断を見逃すべきではない。

石巻にあるプロテスタント系の幼稚園と話あっていくことがまず決まり、展覧会の準備と並行して、約半年間、園長夫妻と保母さんたちとの話し合いを重ね、最終的には、「街の復興のシンボルとなる鐘楼」「子供たちの遊具」「園児の父母や地域の人に開かれた縁側」という三つの機能を兼ね備えた小さな建物を設計し、ひとまず乃木坂のビルの中庭に建てることが決まった。階高1.75メートルの5階建て。通常であれば、3階建てくらいの高さの中であろうが、子供たちのための建物ということもあってか、結果として、(大人から見ると)ユニークなプロポーションとなっている。

TOTOギャラリー・間の中庭に建物(的なヴォリューム)が置かれることはこれまでも少なからずあった。けれどそれは「中庭」という言葉に象徴されているように、外界から隔絶された環境での設置であった。誤解を恐れずに言えば、街との連続性を無視できるがゆえに、好き勝手が許される空間だった。そしてその点において、今にして思えばという話ではあるが、そこで展示されてきたもの(のほとんど)は、非・建築的だった。

だが今回は違う。隣の建物が取り壊され、中庭が外からも見えるようになった。「中」庭というよりも空中の「外」庭として、街とつながるようになった。建築を生業とし、展覧会でも「建築すること」「生きること」を目指す者が、この極めて重要な変化について見逃すはずもない。

長谷川がここでとった手法。それは、石巻の大地と、六本木に隣接する乃木坂エリアのビルの空中庭園という、およそ対照的なふたつの立地条件をコンテクストとして受け入れ、ひとつの建物を設計するというものである。ちょっと欲張りな手法のようにも思うが、無批判な、あるいは言い訳的なコンテクスチュアリズムよりはよほどよい。展示されていたリーフレットによれば、鐘楼というアイデアに対して、石巻の住宅地だけでなく、乃木坂・六本木エリアに音が鳴り響くことを想像してみたり、そのプロポーションに対して、ふたつのコンテクストそれぞれにおいて検討してみたりすることがあったようだ。

この手法は、先日来日したヴァレリオ・オルジャティが自らが目指す方向性として述べていた、「コンテクストなしで成立する建築」とそう遠くない気もする(http://www2.momat.go.jp/Valerio_Olgiati/chapter5/)。長谷川の「鐘楼」の場合は、そこまで言い切らずに、あるひとつのコンテクストを相対化するために、別のコンテクストを持ってきて、まず最低限ふたつの場所において成立する建築をつくってみているわけだ。

ここで興味深いのが、そこに、「TOTOギャラリー・間での展覧会」というもうひとつ別のコンテクストが入り込んできていることである。展覧会、なかでも建築展とよばれるものは、大体が、実験思考的なモックアップ(東京都現代美術館での「建築、アートがつくりだす新しい環境」展)か、すでに竣工した、あるいはアンビルトであった建物の再現をすること(森美術館での「メタボリズムの未来」展)が多い。あるいは、抽象的な身体を措定して、その感覚に向けてのサイトスペシフィックなインスタレーションをつくることもある(東京国立近代美術館での「建築はどこにあるの?」展)。

だが長谷川は、建築家として、どの道もとらない。未来を夢見るのでも過去を回顧するのでも抽象的な身体を想定するのでもなく、具体的な人間として徹底的に現在を生きようとしている。よく考えれていれば、建築は、少なくともそこに住む者にとってはいつだって「現在」である。長谷川は、いくつもの住宅を設計した経験を通してであろうか、そのことを知り抜いていればこそ、今回のような展示方法に踏み出すことが可能だったのだろう。そして彼は、他の建築のプロジェクトと同じように、自分が今関わっている対象に対して、一方では全面的に信頼し、他方では再検証をすることによって、その対象を、不断の再生に向けてつないでいった。そうして、コロンブスの卵的に、新しいという形容詞とはちょっと違う建築展のあり方が生まれた。

そのような姿勢にしても、ふたつのコンテクストを受け入れる姿勢にしても、はてまた建築展において現在性を重視しようとする姿勢にしても、長谷川は、なんてシンプルなようでいて欲張りなんだろう。あるいはその逆なんだろう。そんなアンビヴァレントな姿勢を取ろうとするところに、私は、長谷川のすがすがしさを見る。いや、そういうとちょっとその背後にある苦労を無視しすぎているきらいがある。であればどう呼ぶべきか。かつてであれば「男気」と呼んでいたような気もするが、さすがに今日においてそうした性差を前提とする形容詞は望ましくない。いっそ「建築家らしさ」と言い換えてしまおうか。それだといささかトートロジックな物言いになってはしまうが、終局的には、建築家とは、前期ウィトゲンシュタインがそうであったように、トートロジーに耐える術を知っている、あるいは見つけ出そうとしてる人のことなのではないかという推測が私にはあり、その思いは本展を見て確信にかわりつつある。

※1964年、詩人の鈴木志郎康、天沢退二郎、渡辺武信らによって創刊された同人誌。1971年に『廃刊宣言号』が発刊されたが、2012年、彼らの精神を引き継ぐ形で、関係者の了承の下、同名の同人誌が別のメンバーによって創刊される予定である。

またこの「具体的な抽象化」という言葉には、模型や図面という具体物に建物を抽象化させているという意味もあれば、抽象化の過程において、問題を明確化するという意味も込められている。そうした長谷川の思想がすんなりとわかるように、本展における種類の違う模型は、それぞれのプロジェクトにおける力点を示している。

キュレーションの手法として見事だけれど、よく考えてみれば本人がすべてを統率しているのだから、自然体で臨んだ結果と考えるべきかもしれない。だが、この自然体ほど難しいこともないのだ。なぜなら彼はキュレーターではなくて建築家なのだから。自然体で臨むとなると、彼が手がけるこの展覧会は、(展覧会的というよりは)建築的になる道理となる。長谷川の著作のタイトルをもじって言うなら、模型や図面を通して「考えること」を見せるだけでは不十分で、「建築すること」「生きること」がそこで実感されなければならなくなるが、事はそう単純ではない。そうしたいかにも人間的で、倫理的で、持続的な姿勢、平凡であることを厭わない姿勢は、展覧会というフォーマットにはあまりなじまないのだから。なぜなじまないかという理由については、いささかミュゼオグラフィーの問題に属することであり、同人誌『凶区』※の創刊号に寄せる別稿で述べる予定でもあるので、ここは筆者が建築展を何回か企画した経験を持つキュレーターであることに免じて、そういうものなのだとご理解いただきたい。

ともあれ長谷川は、そうした展覧会というフォーマットの見えない制約に対して、これまた自然体で立ち向かった。多くの建築展で展示されているモノのほとんどが、会期が終わった後には廃棄されているか倉庫にしまわれるかになってしまっており、結局は刹那的なモノになってしまっている。そのような状況に対して疑問を感じていた長谷川は、自分の展覧会では、与えられた予算の一部を使ってひとつの建物をつくり、展覧会終了後にはそれを移築することに決めた(ちなみに結構高い鐘は、寄附金を募ってまかなったそうだ)。どのような建物をつくるかも、誰がクライアントかもわからない地点においての勇断である。もちろんこのとき、それを認めたギャラリーサイドの勇断を見逃すべきではない。

石巻にあるプロテスタント系の幼稚園と話あっていくことがまず決まり、展覧会の準備と並行して、約半年間、園長夫妻と保母さんたちとの話し合いを重ね、最終的には、「街の復興のシンボルとなる鐘楼」「子供たちの遊具」「園児の父母や地域の人に開かれた縁側」という三つの機能を兼ね備えた小さな建物を設計し、ひとまず乃木坂のビルの中庭に建てることが決まった。階高1.75メートルの5階建て。通常であれば、3階建てくらいの高さの中であろうが、子供たちのための建物ということもあってか、結果として、(大人から見ると)ユニークなプロポーションとなっている。

TOTOギャラリー・間の中庭に建物(的なヴォリューム)が置かれることはこれまでも少なからずあった。けれどそれは「中庭」という言葉に象徴されているように、外界から隔絶された環境での設置であった。誤解を恐れずに言えば、街との連続性を無視できるがゆえに、好き勝手が許される空間だった。そしてその点において、今にして思えばという話ではあるが、そこで展示されてきたもの(のほとんど)は、非・建築的だった。

だが今回は違う。隣の建物が取り壊され、中庭が外からも見えるようになった。「中」庭というよりも空中の「外」庭として、街とつながるようになった。建築を生業とし、展覧会でも「建築すること」「生きること」を目指す者が、この極めて重要な変化について見逃すはずもない。

長谷川がここでとった手法。それは、石巻の大地と、六本木に隣接する乃木坂エリアのビルの空中庭園という、およそ対照的なふたつの立地条件をコンテクストとして受け入れ、ひとつの建物を設計するというものである。ちょっと欲張りな手法のようにも思うが、無批判な、あるいは言い訳的なコンテクスチュアリズムよりはよほどよい。展示されていたリーフレットによれば、鐘楼というアイデアに対して、石巻の住宅地だけでなく、乃木坂・六本木エリアに音が鳴り響くことを想像してみたり、そのプロポーションに対して、ふたつのコンテクストそれぞれにおいて検討してみたりすることがあったようだ。

この手法は、先日来日したヴァレリオ・オルジャティが自らが目指す方向性として述べていた、「コンテクストなしで成立する建築」とそう遠くない気もする(http://www2.momat.go.jp/Valerio_Olgiati/chapter5/)。長谷川の「鐘楼」の場合は、そこまで言い切らずに、あるひとつのコンテクストを相対化するために、別のコンテクストを持ってきて、まず最低限ふたつの場所において成立する建築をつくってみているわけだ。

ここで興味深いのが、そこに、「TOTOギャラリー・間での展覧会」というもうひとつ別のコンテクストが入り込んできていることである。展覧会、なかでも建築展とよばれるものは、大体が、実験思考的なモックアップ(東京都現代美術館での「建築、アートがつくりだす新しい環境」展)か、すでに竣工した、あるいはアンビルトであった建物の再現をすること(森美術館での「メタボリズムの未来」展)が多い。あるいは、抽象的な身体を措定して、その感覚に向けてのサイトスペシフィックなインスタレーションをつくることもある(東京国立近代美術館での「建築はどこにあるの?」展)。

だが長谷川は、建築家として、どの道もとらない。未来を夢見るのでも過去を回顧するのでも抽象的な身体を想定するのでもなく、具体的な人間として徹底的に現在を生きようとしている。よく考えれていれば、建築は、少なくともそこに住む者にとってはいつだって「現在」である。長谷川は、いくつもの住宅を設計した経験を通してであろうか、そのことを知り抜いていればこそ、今回のような展示方法に踏み出すことが可能だったのだろう。そして彼は、他の建築のプロジェクトと同じように、自分が今関わっている対象に対して、一方では全面的に信頼し、他方では再検証をすることによって、その対象を、不断の再生に向けてつないでいった。そうして、コロンブスの卵的に、新しいという形容詞とはちょっと違う建築展のあり方が生まれた。

そのような姿勢にしても、ふたつのコンテクストを受け入れる姿勢にしても、はてまた建築展において現在性を重視しようとする姿勢にしても、長谷川は、なんてシンプルなようでいて欲張りなんだろう。あるいはその逆なんだろう。そんなアンビヴァレントな姿勢を取ろうとするところに、私は、長谷川のすがすがしさを見る。いや、そういうとちょっとその背後にある苦労を無視しすぎているきらいがある。であればどう呼ぶべきか。かつてであれば「男気」と呼んでいたような気もするが、さすがに今日においてそうした性差を前提とする形容詞は望ましくない。いっそ「建築家らしさ」と言い換えてしまおうか。それだといささかトートロジックな物言いになってはしまうが、終局的には、建築家とは、前期ウィトゲンシュタインがそうであったように、トートロジーに耐える術を知っている、あるいは見つけ出そうとしてる人のことなのではないかという推測が私にはあり、その思いは本展を見て確信にかわりつつある。

※1964年、詩人の鈴木志郎康、天沢退二郎、渡辺武信らによって創刊された同人誌。1971年に『廃刊宣言号』が発刊されたが、2012年、彼らの精神を引き継ぐ形で、関係者の了承の下、同名の同人誌が別のメンバーによって創刊される予定である。

保坂健二朗 Kenjiro Hosaka

東京国立近代美術館主任研究員。1976年茨城県生まれ。2000年慶應義塾大学大学院修士課程修了。専門は近現代美術。東京国立近代美術館にて、「建築がうまれるとき―ペーター・メルクリと青木淳」(2008年)、「現代美術への視点6 エモーショナル・ドローイング」(2008年)、「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」(2010年)、「イケムラレイコ うつりゆくもの」(2011年)、「ヴァレリオ・オルジャティ」(2011年)を企画・担当。『すばる』『朝日新聞』にて連載。武蔵野美術大学の非常勤講師も務める。

Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。

画像・写真等の無断転載および無断使用を禁止します。